作者:王立军

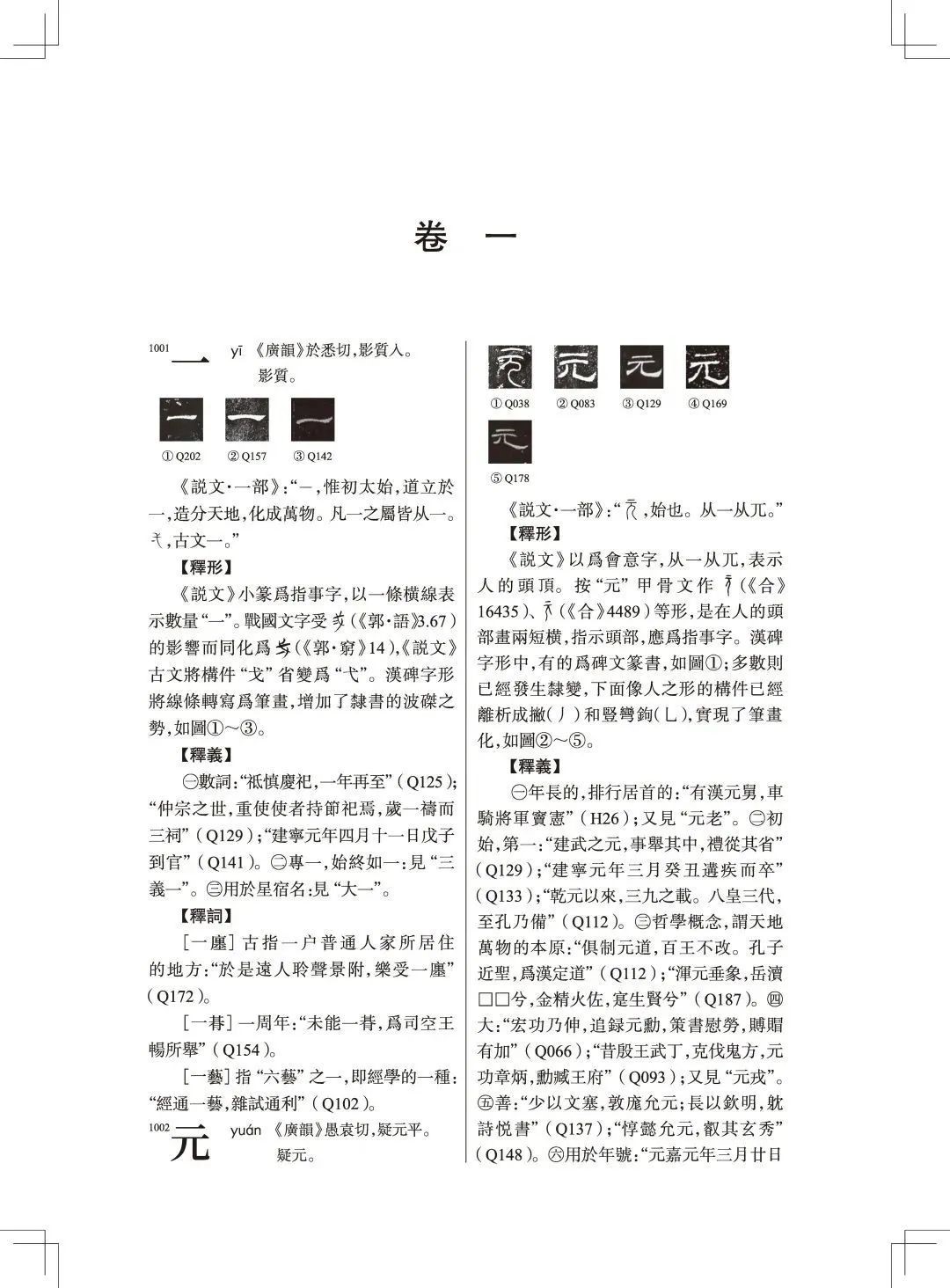

近日,我中心王立军教授的新作《汉碑文字通释》正式出版,该著作是教育部基地重大项目“汉碑文字通释”(14JJD740005)的最终成果。《汉碑文字通释》分为上下两册,由中华书局出版。书稿全面搜集、整理了293种汉代碑刻及527块汉石经拓片,在对汉碑文本进行认真校勘的基础上,提取文本中所包含的全部用字2729个,以及每个单字所出现的全部例句,据以归纳各单字的全部意义和用法,然后从形、音、义、用等方面对每个单字进行通释。

王立军教授关于汉碑文字的研究主要从以下四个方面展开:

一、汉碑文字:汉字发展的重要转向。汉碑文字处于汉字结构变革的关键时期——主旋律由系统化转向便捷化。小篆之前,汉字演变的主旋律是系统化,包括书写单位、构形单位和构形理据的系统化,汉字构形系统成熟的标志是《说文》小篆。隶书产生后汉字演变的主旋律是便捷化,包括书写单位、结构的便捷化。汉碑文字也处于汉字字体演变的关键时期——篆隶之变,字体上有明显过渡特征。

二、汉碑文字变革的重要手段:离析与重组。汉字发展的便捷化要求把之前的汉字结构打破、离析,通过意化、类化的方式来重组。但是,汉字是表意文字,不允许过度的离析与重组,以致于破坏汉字的表意系统。

三、对篆隶关系的再认识——隶书并非都源自小篆。传统的说法是隶书由小篆演变而来,其实就实际文字材料来看,隶书的来源包括古文、金文、小篆或体等。小篆是基于秦文字整理出来的规范字体,只是当时的一种规范样本;秦代的日常书写字体是秦隶,秦隶是汉隶的早期阶段。隶书与小篆的不一致性正是由于隶书不是承小篆而来;而隶书与小篆的高度重合性,与当时汉字演变的历史过程有关。

四、基于数字化手段的《汉碑文字通释》编撰。在对汉碑文本进行认真校勘的基础上,提取、整理文本中的全部用字,从形、音、义、用诸方面对每个单字进行通释,最终汇编成《汉碑文字通释》,以期全面呈现汉碑语言文字的整体面貌。

该著作体现了王立军老师如下理念:汉碑文字研究不能只限于形体,还要研究汉字形体变化背后的动因,将汉字内部的发展动力与社会的动力结合起来阐释文字现象。

该著作在形、音、义三方面都颇具特色。在字形方面,力求全面收录汉碑字形,包括异写字和异构字,分析汉碑字形的形体特征,揭示“篆隶之变”过程中汉字形体的演化规律;在字音方面,注明各字的上古音、中古音和今音,与形声字声符的音韵属性相互照应,为理解古今音变与汉字形体变异的关系提供支持;在字义方面,尽可能系统地整理归纳汉碑文字的义项,标明典型例句,全面反映各字在汉碑中的实际职用状况。此外,释词部分还对汉碑文献中的重点词语进行解释,并与释义部分沟通呼应。

北京师范大学资深教授王宁先生对该著作给予了高度评价,她在本书的序文中指出: “这本书不论是解读字形还是处理关系,遵循了文献文字学的重要原则,就是承认共时平面上具有历时的积淀。” “可以为后续研究工作提供有力支撑……对进一步探究《说文》学,也是有启发的。”

汉字研究与现代应用实验室为该著作进行基础数据整理及梳理字头字形演变的过程中,既锻炼了队伍,又学到了很多知识,积累了相关工作经验;工作人员对古今文字字形演变有了更具体、系统的认识,也同时体会到确立并坚持原则和不断完善工作规范这一汉字学研究的“灵魂”的重要性。